売買物件お役立ち情報

住まいと土地探しに役立つ13種類の用途地域ガイド

不動産の購入や土地探しを進めるときに、「用途地域」という言葉に出会うことがよくあります。これは、土地や建物がどのように使えるのかをルール化したもので、全部で13種類に細かく分かれています。分類が多いため最初は難しそうに感じますが、特徴を理解すればエリア選びの指針となり、自分の暮らし方や将来の計画に合った土地を見つける大きな助けになります。

用途地域とは?

「用途地域」とは、街を計画的に整備するために設定される土地の区分で、全部で13種類に分けられています。それぞれの区分ごとに建てられる建物の種類や規模が制限されており、住宅街の隣に大きな工場や不釣り合いな施設が建つことを防ぐ仕組みになっています。これによって、暮らしやすい住環境や調和のとれた街並みが守られています。

日本の都市計画は都市計画法を根拠とし、都道府県知事が主体となって策定します。大きな枠組みとしては以下の3つに分かれます。

都市計画区域:人口や開発ニーズが見込まれ、計画的に市街地を形成するエリア

都市計画区域外:人口が少なく、現時点で本格的な市街地化を想定していないエリア

準都市計画区域:人口は多くないものの、一定の規制を設けて秩序を保つ必要があるエリア

さらに都市計画区域の中は、市街化区域・市街化調整区域・非線引区域 の3つに分けられます。

市街化区域:積極的に開発を進める地域

市街化調整区域:自然保護や農地維持を重視し、原則として開発を抑制する地域

非線引区域:特に線引きをせず、基本的には現状維持を前提とする地域

そのうえで、市街化区域内はさらに細分化され、最終的には21の「地域地区」に分類されます。「用途地域」はこの中に含まれる制度の一つであり、景観保護や防災などの目的に応じて、建築できる建物の種類や規模が定められています。

13種類の用途地域

第一種低層住居専用地域

落ち着いた低層住宅地を守ることを目的としたエリア。建物の高さ制限(原則10mまたは12m)があり、3階建て程度の住宅や小規模な集合住宅が中心となります。商業施設は厳しく制限され、静かな住環境が維持されます。

第二種低層住居専用地域

第一種と同様に低層住宅を主体とするエリアですが、利便性を考慮して小規模な商業施設が一部認められています。床面積150㎡以内の2階建て以下の店舗や飲食店、コンビニなどが建設可能で、生活に便利な住宅街が形成されます。

第一種中高層住居専用地域

マンションなど中高層住宅を中心とした地域。低層住居専用地域で認められる施設に加え、病院や大学などの教育・医療施設も設置可能です。また、小規模なスーパーや飲食店も建設でき、生活利便性の高い住宅地が形成されます。

第二種中高層住居専用地域

第一種より商業利用の幅が広がったエリア。1500㎡までの店舗や飲食店、事務所などが認められ、住居と商業がバランス良く共存する環境です。

第一種住居地域

基本は住居用ですが、3000㎡以内の店舗やホテル、事務所などが建てられます。スポーツ施設や小規模工場も可能で、大規模マンションと商業施設が混在するエリアが多く見られます。

第二種住居地域

第一種よりさらに幅広い用途が認められ、パチンコ店やカラオケボックスといった娯楽施設も建設可能です。住環境の保護と地域のにぎわいを両立させることが求められます。

準住居地域

幹線道路沿いに多く見られる地域で、自動車関連施設との共存を前提に計画されています。大型駐車場や小規模工場、劇場、倉庫なども建設可能で、住居系用途地域の中では最も商業活動に寛容なエリアです。

田園住居地域

農業と低層住宅が共存するエリア。直売所や農家レストラン、農機具倉庫など、農業を支える施設の建設が認められています。

近隣商業地域

日常の買い物を担う商業エリア。スーパーや商店街、大型店舗が立地し、住宅も混在します。150㎡までの小規模工場も可能ですが、周囲との調和が求められます。

商業地域

市街地の中心や駅周辺に広がるエリア。百貨店や映画館、銀行、飲食店など商業施設が集積します。住宅建設も可能ですが、主役は商業施設で、地価が高いのも特徴です。

準工業地域

住宅や店舗と工場が混在するエリア。多様な建物の建設が可能ですが、環境に負荷をかける業種や一部の風俗施設は制限されます。

工業地域

工場の立地を優先する地域で、公害の可能性がある業種も許容されます。住宅や店舗の建設も可能ですが、教育・医療施設は制限されます。再開発によって住宅地に転用されることもあります。

工業専用地域

工業に特化したエリア。住宅や商業施設、教育・医療関連施設は建てられず、純粋に工場のための土地利用が想定されています。

用途地域ごとに建築できる施設の違い

用途地域は、住宅や商業施設、工場など「どの種類の建物が建てられるか」を制限するルールです。住居系では住宅や小規模店舗が中心となり、商業系では大規模なビルや娯楽施設も可能になります。工業系では工場が主体となり、住宅や商業施設は制限されます。

| 用途地域 | 建築可能な施設(代表例) |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 戸建住宅、小規模集合住宅 |

| 第二種低層住居専用地域 | 戸建住宅、小規模店舗・飲食店(150㎡以内) |

| 第一種中高層住居専用地域 | マンション、病院、大学、小規模商業施設 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 上記+中規模店舗・事務所 |

| 第一種住居地域 | 店舗・ホテル(3000㎡以内)、スポーツ施設、小規模工場 |

| 第二種住居地域 | 上記+娯楽施設(パチンコ店、カラオケなど) |

| 準住居地域 | 自動車関連施設、劇場、倉庫 |

| 田園住居地域 | 農産物直売所、農家レストラン、農業関連施設 |

| 近隣商業地域 | スーパー、商店街、住宅、小規模工場 |

| 商業地域 | 百貨店、映画館、オフィス、飲食店、中高層住宅 |

| 準工業地域 | 工場、住宅、店舗 |

| 工業地域 | 各種工場、住宅・店舗(制限あり) |

| 工業専用地域 | 工場のみ(住宅・商業不可) |

まとめ

ここまで、日本の13種類の用途地域について詳しく見てきました。用途地域は、それぞれの目的に応じて設定されており、住宅・商業・工業などの土地利用が計画的に整理されています。これにより、暮らしの快適さを守りつつ、地域の経済活動を円滑に進める仕組みが整っています。

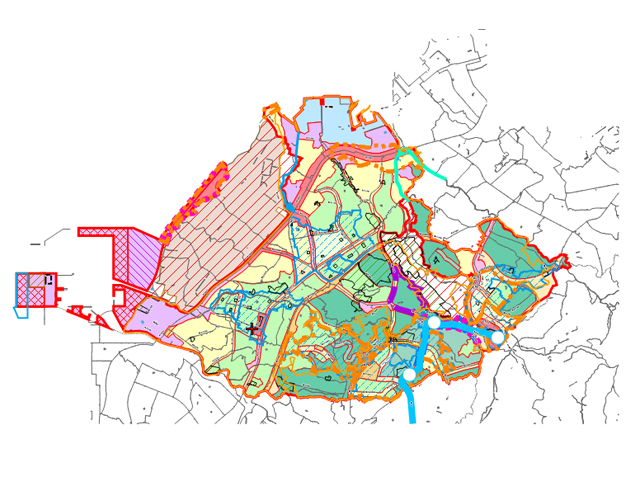

浦添市における用途地域の指定状況は、「うらそえマップ」からご確認いただけます。

不動産購入や新規事業の立ち上げを検討する際には、こうした用途地域のルールを理解しておくことが欠かせません。地域ごとの特性を踏まえた土地選びを行うことで、計画に沿った有効活用が可能になります。ご不明点やご相談がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にお問合せください。